新しい経済指標の開発

国立大学法人一橋大学経済研究所

教授 阿部 修人

本プロジェクトと新経済指標に関して

まず、本プロジェクトにおける一橋大学の役割は以下の通りです。

- 新日本スーパーマーケット協会および株式会社インテージと協力し、日本の小売店における様々な情報の収集に協力(貴重なデータと労力の無償提供に感謝しております)

- 大規模データの処理が可能なサーバーシステムを設置し、他大学を含む研究グループを結成、日本の消費、販売、新規商品開発、流通、価格等に関する研究を推進

- 成果の社会還元の一貫として、経済指標を作成し公表

本日は、本プロジェクトと新経済指標に関して、現在のところ得られている知見(税率改定)、将来予定されている研究課題、今後のスケジュールについてご説明します。

【ご注意】

- いまだ、膨大なデータ整理が終わっておらず、ここでの結果はあくまで試算であることに留意してください。

- また、生鮮食料品、弁当、コンビニコーヒーなどは含まれていませんので、それらを含んだ売上情報とは一致しません。

- ここでの情報は全て「税抜き」です。

消費税率改定と消費

2014年4月1日の税率改定は昨年秋に決定。その前からも議論されており、多くのメーカー、小売店、および家計は準備が可能でした。そこで、

- 予想される駆け込み需要とその反動に対し、どのような対応がされたのか?

- 業態ごとで大きな変化があるのか?

- 日本経済全体ではどの程度の影響があったのか?

すなわち、税率改定とはなんだったのか、それを把握できる指標の構築を目指しました。

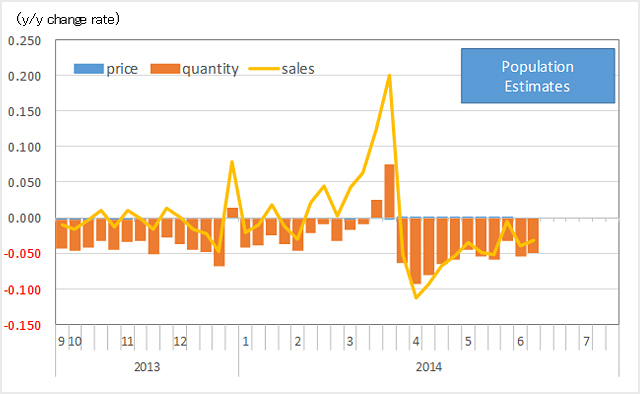

支出(売上)変化率の分解

- 日本全体の支出の変動とその要因を知りたい

- スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどでの支出を日本全体で集計

- 昨年の同じ週からの支出(売上)の伸び率を分解

- 右辺の第二、第三の項が家計にとっての実質的な変化

- 数量と新商品効果(Turnover)は、従来にはない新しい指標

特に、新商品効果は、POS(SRI)ならではの貴重な情報

新商品効果

この新経済指標は、私達の知る限り、初めての指標です。

もしも、商品の需給バランス調整に、価格ではなく、商品そのものを入れ替えてしまう(売れない商品はたたき売りするのではなく、廃棄して次の商品にかける)のであれば、商品の入れ替えは極めて重要な情報となります。

新商品の開発には多大なコストも必要。背景にイノベーション活動があります。

実際、新商品効果は支出増減のかなりの部分を占めます。

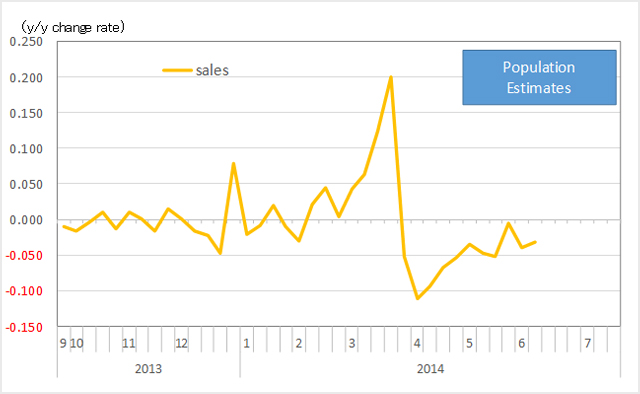

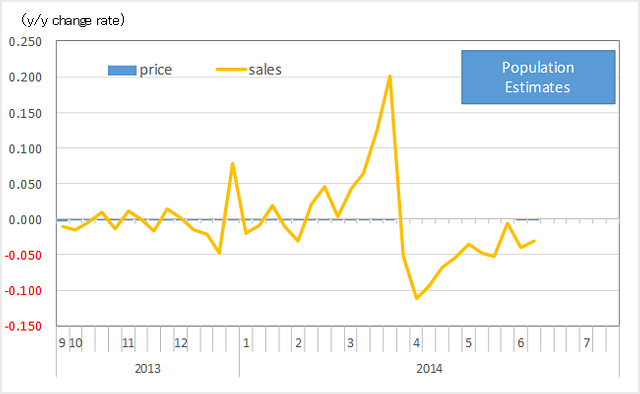

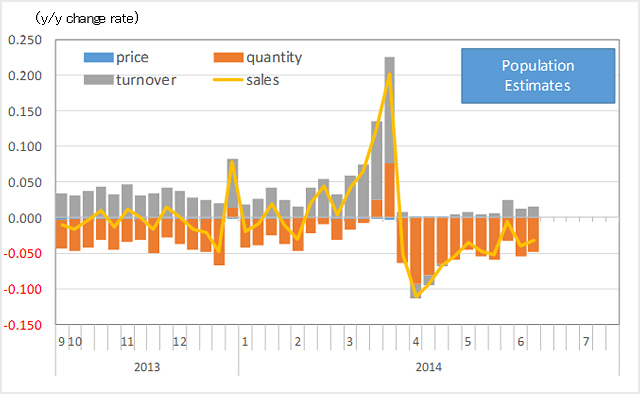

日本全体の支出(売上)変動とその分解

- 税率改定直前の新商品効果が非常に大きく、売上の増大のほとんどを説明している。

- 販売数量も直前の一週間に関してはかなり大きい。

- 税率改定後には、新商品効果、数量ともに大きく落ち込む。6月第二週の段階では、まだ昨年秋のレベルに戻っていない。

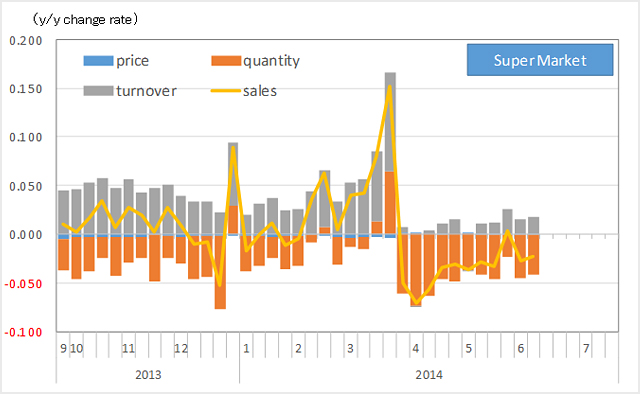

以下にこれまで集計したスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアの売上げ変化率の分解結果を示します。

前年からの売上変化率の分解:スーパーマーケット

- 平時では、毎週5%弱の新商品効果が生じ、既存商品の数量の低下を補填し、売上はほぼ安定

- 3月の駆け込み需要の際、数量は大きく増加したが、それでも新商品効果の方が大きい。価格効果はごくわずか(しかもマイナス)

- 税率改定後は、新商品効果が小さくなり、数量の落ち込みが大きい

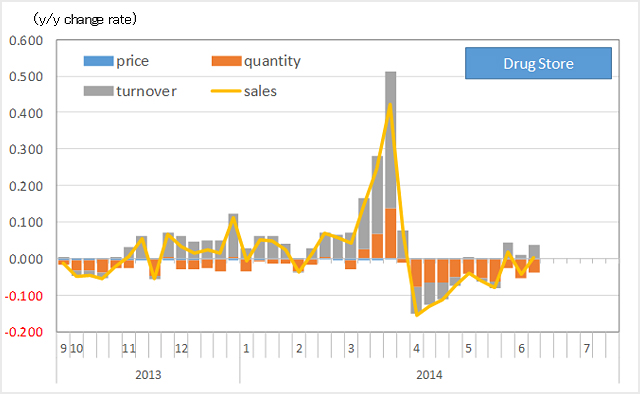

前年からの売上変化率の分解:ドラッグストア

- スーパーマーケットとほぼ同様の傾向だが、駆け込み需要の大きさがけた違い(約50%の上昇!!! 保存可能な商品が多いから?)

- 3月の駆け込み需要の際、数量は増加したが、それよりも新商品効果の方が大きい(売上増加のほとんどは新商品効果)

- 税率改定後は、新商品効果が小さくなり(マイナス!)、数量の落ち込み大

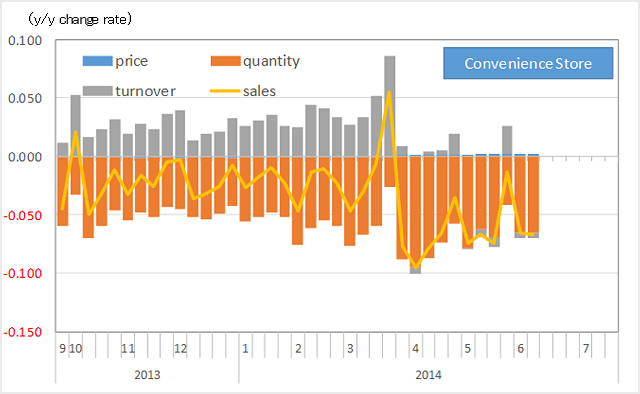

前年からの売上変化率の分解:コンビニエンスストア

- 他の業界と大きく異なる(弁当、生鮮、及び最近好調のコンビニコーヒーを除いているので、売上変化は過少になっている可能性大、全体的に3-4%かさ上げが必要かも)

- 他の業態に比べ、3月の駆け込み需要の影響は少ない

- 4月以降の新商品効果と数量の落ち込みが目立つ

今後の研究課題

経済学者としては、以下のような研究課題を見ることができます。

- 新規商品の売上が需給調整に与える影響が甚大!! 市場均衡とはなんだろう?

- 税率改定前の大量の新規商品の登場は、メーカーにとってどの程度負担だったのだろう?イノベーションの促進?このタイミングまで新商品投入を延期していた?

- 改定後の数量と新商品効果の落ち込みは、その前の上昇よりも大きく見える。いつまで続くのか?

- 今回大量に登場した商品は、通常期の新商品と異なるライフスパンがあるのか(無理して新商品を作っていないか?)

- (もしもあれば)来年予定されているさらなる税率改定に際し、もう少し、駆け込み需要とその反動を抑えるような工夫はできないか? (経済学者は波乱万丈よりも安定を好みます)

現在予定されているその他の研究課題は以下の通りです。

- 価格と数量変化の動き方から、マクロショックの特徴(需要ショックと供給ショック)を調べられないか?

- 新規商品の登場と退場の回転は、マクロ経済にどのような影響を与えているのか?今までほとんど考慮されてこなかったが、この図をみるととても重要。

- 業態ごとの大きな差異はどこから生じているのか?地域間での差は?

今後のスケジュール

今後は、2014年9月を目標に、今回お見せした指標を一橋大学経済研究所、経済社会リスク研究機構で公表予定です。 毎週一度(数週間遅れ)を目標にしています。(文科系の小規模なグループで頑張っています。 また、生鮮食料品情報も入れた指標作成も近いうちに開始したいと考えています。